大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于员工项目持股协议的问题,于是小编就整理了3个相关介绍的解答,让我们一起看看吧。

公司内部约定与工商登记不一致的股权份额认定怎么办?

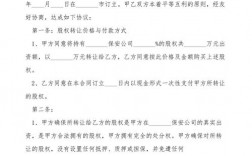

出现公司内部约定的股权与工商登记的股权份额不一致的情形时,认定股权份额依照如下规则:

(1)如出资人实际履行的投资额如果实际投资额符合工商登记的情况,则应以实际登记的金额为准;

(2)如果双方实际履行的出资比例是既不符合工商登记数据,也不符合合作协议约定的投资比例,通过审核能确定实际金额的,应以实际金额为淮。

(3) 如双方没有到工商局办理投资比例变更登记,内部约定的比例不能用以对抗第三人。

最高法院相关案例中裁判观点也持相同观点:最高法院认为就股东资格而言,工商登记材料可以被视为证明股东资格并对抗第三人的证据,对外具有公示和公信的效力。但当股东之间因股东权益产生争议时,公司股东名册或工商登记不能成为确定股东权益的唯一根据,而应以股东实际出资额来确定。

如果干股股东不出资,需要通过公司设立协议约定谁出资及相互垫资或借款关系,因为股权比例按实际出资由工商确定。至于分红比例是按照股东间的约定,可以与股权比例不一致,甚至零分红都是可以的。一般以公示的工商登记的股权比例为准,股东之间达成的比例只在双方之间起约束效力,不能对抗第三人。也就是说,如果日后被第三人追究股东未完全出资等法律责任,是按照工商登记的比例来对外承担法律责任而不是按照股东之间约定的比例承担,承担赔偿责任后再由股东之间来追索

代持股需要工商备案吗?

这个一般不在工商局备案的。

代持协议一般是内部协议,工商局备案的一般是外部协议。

登记在工商管理部门的股东是接受委托的持股代理人,并不是实际的出资人,但是,对外来讲,股东资格的确认依据的是股东出资证明书和工商登记,实际出资人虽然出资但是自己的名字并不显示在工商登记资料上,就容易存在以下法律风险:

1、股东的身份不被认可。由于实际出资人的姓名并不记载于工商登记资料上,那么在法律上实际出资人的股东地位是不被认可的,股东的表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等一系列的权利都需要由代持股人行使,必然导致风险的存在。

同时代持股人转让股份、质押股份的行为,实际出资人都很难控制。

2、代持股人恶意损害实际股东的利益。包括代持股人滥用经营管理权、表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等权利给实际出资人造成的财产损失。

3、由于代持股人自身原因导致诉讼而被法院冻结保全或者执行名下的代持股权。

当代持股人出现其他不能偿还的债务时,法院和其他有权机关可以依法查封上述股权,并将代持股权用于偿还代持股人的债务。实际出资人如果未能及时阻止,只有依据代持股协议向代持股人主张赔偿责任。

4、代持股人意外死亡引发继承或离婚纠纷等。

如果代持股人意外死亡,则其名下的股权作为财产将有可能涉及继承或离婚分割的法律纠纷。实际出资人不得不卷入相关纠纷案件中,才能维护自己的财产权。

员工持股存续期延长什么意思?

1.存续期:是指该员工持股计划的有效时间,比如24个月,那么24个月以后,员工持股计划自行终止(资管机构B会在存续期届满后15个工作日内进行清算,即全部卖掉股票,然后把现金按份额分给持股的员工),也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展期(如果展期,员工就可以在展期中的某一天伺机卖掉)。

2.锁定期:通俗来说,就是在这个时间段内,如12个月,员工持有的标的股票不能卖。在锁定期满后,就可以根据当时市场的情况决定何时卖出股票。存续期长于锁定期。

到此,以上就是小编对于员工项目持股协议书的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

渝ICP备2023004149号-17

渝ICP备2023004149号-17